Untitled Installation (2017)

黎巴嫩艺术家Walid RaadAKA The Atlas Group如今在纽约发展,自从我在2002年的Documenta 11里看到他的作品,他就成为了我最喜欢的艺术家之一。他的艺术风格是将历史和围绕它建构巧妙的叙述结合起来,并且他将这个方法处理的十分得当。特别是谈论到黎巴嫩的战争辛酸史以及国内战争,Raad的作品在现实和诗歌中自如地转换,同时将一种敏锐的政治视角与现代艺术结合在了一起。

他最近在纽约Chelsea的Paula Coope展厅举办了一场展览,命名为抵抗的对象:阿拉伯世界艺术史。它反映了阿拉伯世界中,视觉艺术领域一种新的基础结构的兴起,这些也对Raad产生了很大的影响。相对来说,在其中的一个作品中,他将自己的身体看做是叙述的主体,这个作品使The Atlas Group的一个展览感到了震惊。

有趣的是,关于这个展览的很多介绍都把它看成是一个供戏剧来演出的舞台,Raad已经在很多场合的这个场景中进行了讲演。在这些讲演中,他引用Jalal Toufic的“传统的后退正成为一个灾难”,这篇文章讲的是Alain Resnais的Hiroshima Mon Amour中那个著名的开场。Toufic在广岛事件或者黎巴嫩内战这样的大事后写了这篇文章。他指出,整个的传统可能会消失,Raad指出,“意识到以及揭示这场倒退”将成为艺术的任务,体现生命的缺失,正如在吸血鬼电影中镜子产生的作用。

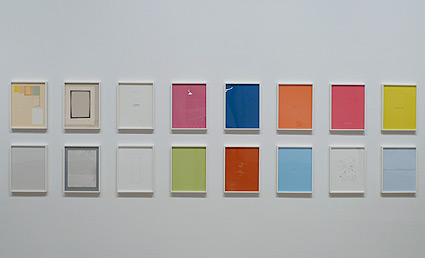

这是从展览中拍回的一些图片,伴有标签,因为标签和其他事物一样,也是作品的一部分。

Appendix XXVI: Artists (2009)

这个作品建立在一些上世纪,在黎巴嫩工作的艺术家的基础上。2002年,未来的艺术家通过传心术,插入式思想,或者是运用一项未来的科技给了我这些名字。同一年,我将这些名字在Beirut展示,写在白色的信纸上,信纸贴在墙上。

由于传心术,插入式思想以及未来科技的失误,一个名字(至少一个)传到我这里的时候发生了畸形,被拼写错了。这个名字是Johnny Tahan。它被一个不留情面的批评家用红色的铅笔改了过来,这是一个自称是黎巴嫩艺术守候者的艺术家。

我花了最后的七天来研究这个拼错单词的艺术家的生活和作品,然后我总结出未来的艺术家是有意地扭曲了Tahan的名字。他们并没有对着艺术家和他们的作品欢呼雀跃,相反,这些批评家修正了他们的错误。

On Walid Sadek’s Love Is Blind (2008)

Walid一定已经感觉到了将我吸引到他的设计中去的不是他的作品,甚至不是Farroukh的绘画。他一定已经感觉到我追寻的是墙上和标题上透出的影子。

在这个方面,我不需要他的批准,因为影子的移动并不是根据的Sadek的意愿,它们自由地闯入这里那里,形成了很多形状,而不是影子。

The Atlas Group (2009)

在1989到2004年间,我正设计一个项目叫The Atlas Group。它包括图像,视频和雕塑,这些可能是在几十年前黎巴嫩战争中形成的。

2005年,我在the Sfeir-Semler展厅第一次展示了这个作品,此展厅是Beirut的第一批纯白的水立方形的空间。

当我走进展厅来检查我的展览是,我惊奇地发现,我的所有的作品都缩小了。我决定找一个适合它们的空间来展览它们。

Appendix XVIII: Plates 88-107 (2009)

同样明显地是,这些战争影响了颜色,线条,形状和样子。

我希望这样的颜色,线条,形状和样子隐藏在画中,雕塑中,电影以及图像中。我觉得艺术品是它们最适合的主人。但是我错了,相反,它们在罗马和阿拉伯的字和数字中找到了归宿,在圆,矩形和正方形中,在黄色,蓝色和绿色中。

它们体现在字体中,封面中,标题中,以及一些指数中;体现在绘图中以及书籍的脚注中;体现在书信中,论文和目录中;体现在图表和电子表格中,体现在预算和价格表中。在这些框架中,它们没有在前面和中间,而是将自己摆放在了黎巴嫩文化蓝图的结尾处。

更大的图片